Accès rapides

-

Filière REP des emballages ménagers : VALHOR répond à vos questions – FAQ

Foire aux questions ( FAQ ) sur l’« info-tri » et les écocontributions sur les emballages ménagers. (création 11 octobre 2022 – Mise à jour octobre 2025)

- Accueil

- Actualités

- Développement durable

- Plastique

Pots horticoles ménagers : VALHOR répond à vos questions – FAQ

Si vous vous interrogez sur la notion de « Responsabilité élargie du producteur », sur les obligations liées à la fin de vie des emballages horticoles ou encore sur l’info-tri à apposer sur les emballages ménagers, cette foire aux questions ambitionne d’y répondre.

Pour consulter les mises à jour cliquez ici.

Qu'est-ce que la filière REP "emballages ménagers" ?

Les filières REP (Responsabilité Élargie du Producteur) permettent d’organiser la prévention et la gestion des déchets pour certains types de produits. L’objectif est de traiter les déchets générés mais aussi de les prévenir en agissant sur l’ensemble du cycle de vie des produits. La responsabilité élargie du producteur (REP) s’inspire du principe « pollueur-payeur ». Le dispositif de REP implique que les acteurs économiques (fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres marques, importateurs) concernés soient responsables de l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils mettent sur le marché et qui génèrent des déchets, de leur éco-conception jusqu’à leur fin de vie.

(Source : ADEME)

L’Etat fixe à ces filières, via un cahier des charges d’agrément, des objectifs souvent ambitieux de valorisation (valorisation matière dont le recyclage, valorisation énergétique) ; par exemple la filière des emballages ménagers doit atteindre globalement un taux de recyclage global de 75%.

La REP pour les emballages ménagers est inscrite dans le code de l’environnement depuis 1992. Elle concerne toute entreprise qui met sur le marché français des produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et implique leur responsabilité en matière de gestion de la fin de vie de ces emballages ménagers, notamment la collecte, le tri, le recyclage, mais aussi l’écoconception et l’information des consommateurs :

« Les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres marques, importateurs, qui mettent sur le marché des produits générant des déchets, doivent prendre en charge, notamment financièrement, la gestion de ces déchets » (articles L541-10 et R.543-56 du code de l’environnement).

« L’emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou de son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de la gestion des déchets d’emballages ou des déchets d’opérations de traitement des déchets d’emballages » (article R.543-44 du code de l’environnement).

(Source : Adelphe)

Quels emballages horticoles sont concernés par la REP "emballages ménagers" ?

Pots horticoles

Pour les plantes en pot vendues aux ménages, dans la liste non exhaustive des emballages et des produits ménagers de CITEO il est indiqué que doivent contribuer les « pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie » et qui sont in fine achetés par des particuliers, quel que soit le matériau dont le pot est composé.

Pour clarifier l’application de cette définition, le Conseil d’Administration de VALHOR du 8 décembre 2023 décidé que l’ensemble des pots horticoles contenant des plantes vendues in fine aux consommateurs français doivent contribuer à un éco-organisme agréé pour la filière des emballages ménagers. Cette position interprofessionnelle concerne aussi bien la production française que les plantes en pot importées en France.

Elle repose sur 3 fondements : la responsabilité environnementale de la filière du végétal car le pot horticole finira toujours pas devenir un déchet qu’il faudra gérer, même si c’est au bout de plusieurs mois/années ; l’équité entre les différents types de production ; et enfin la simplicité des déclarations.

Cette position interprofessionnelle ne concerne pas les solutions alternatives « prêt-à-planter » type poteries en matières naturelles, qui ne deviendront jamais un déchet à gérer et n’ont donc pas à contribuer. Pour plus d’informations sur ce sujet confère la question « Je vends des plantes dans des pots biosourcés, que dois-je faire ? » en fin de FAQ.

Autres emballages de l’horticulture et de la fleuristerie concernés :

Au-delà des poteries horticoles, les ressortissants de VALHOR peuvent être concernés par la déclaration d’autres types d’emballages, comme par exemple :

• Les feuilles de papier kraft ou polypropylène emballant les bouquets de fleurs

• Les sachets de bulbes à fleurs

• Les chromos et tuteurs

• …Quels pots horticoles ne sont pas concernés par la REP "emballages ménagers" ?

Ne sont pas des emballages ménagers et, à ce titre, ne sont pas soumis à une écocontribution et ne sont pas concernés par l’apposition de l’« info-tri » :

- Les plantes en pot utilisées uniquement par les professionnels (entreprises, collectivités…)

- (ou) les pots horticoles en plastique vendus vides, sans plante

- (ou) les pots décoratifs (pots en grès, en terre cuite, en céramique, en métal, en plastique épais…) vendus vides, sans plante

Qui doit s'acquitter de l'écocontribution sur les emballages ménagers ?

Les écocontributions sont dues par les metteurs sur le marché, c’est-à-dire les professionnels qui vendent, directement ou indirectement, des produits emballés qui finiront chez les particuliers (exemples pour la filière du végétal : plante en pot, bouquet de fleurs…). Le metteur sur le marché est ainsi celui qui fabrique (au sens de produire) ou importe (sur le territoire national) ou transforme le produit emballé et qui vend ce produit auprès du consommateur final, en vente directe ou en passant par un professionnel de la vente (distributeur).

A titre d’exemples, un metteur sur le marché peut être :

• Un producteur français qui produit et vend une plante en pot de sa marque ou sans marque qui finira chez le consommateur, que ce soit en vente directe ou si la plante en pot fait l’objet de vente(s) intermédiaire(s) (à un distributeur par exemple) ;

• Un grossiste qui importe une plante en pot ou un bouquet de fleurs sur le territoire français si cette plante/ce bouquet finit in fine chez un consommateur ;

• Un distributeur (fleuriste, jardinerie, libre-service agricole, magasin de bricolage, grande surface alimentaire…) qui vend aux particuliers un bouquet de fleurs ou une plante en pot à sa marque, emballé(e) en France ;

• Un distributeur (fleuriste, jardinerie, libre-service agricole, magasin de bricolage, grande surface alimentaire…) qui importe une plante en pot ou un bouquet de fleurs sur le territoire français et la/le vend aux particuliers.Cas spécifique des produits de marque de distributeur :

Dans la filière REP des emballages ménagers, les écocontributions sur les emballages de produits de marque de distributeur (sauf les emballages de service des distributeurs) sont payées à l’éco-organisme par les producteurs (fournisseurs des distributeurs), qui doivent ensuite se faire rembourser par les distributeurs.

L'écocontribution sur les emballages ménagers peut-elle être répercutée au consommateur ? Doit-elle être affichée ?

L’écocontribution sur les emballages ménagers n’a pas à être affichée sur le produit emballé mis en vente.

En effet, sur la vingtaine de filières REP agréées par les pouvoirs publics existantes en France, seules 2 font l’objet de mesures visant à informer le consommateur de la contribution qu’il paye pour gérer la fin de vie de son produit une fois jeté. Cet affichage obligatoire de l’éco-participation concerne uniquement les équipements électriques et électroniques, ainsi que les produits d’ameublement.

Concernant la répercussion de l’écocontribution des emballages ménagers au consommateur, du fait du principe de la liberté de fixation des prix en France pour les produits de grande consommation, chaque metteur sur le marché est libre de décider s’il souhaite répercuter (totalement ou partiellement) ou non l’écocontribution.

Qu'est-ce qu'une écocontribution ?

Une écocontribution est un flux financier payé, dans le cadre des filières REP agréées (ex : emballages ménagers) ou volontaires (ex : produits de l’agrofourniture) par les metteurs sur le marché afin de couvrir tout ou partie des coûts de gestion de fin de vie de leurs produits, une fois ceux-ci devenus déchets.

Elle est généralement perçue par un éco-organisme (cas le plus courant en France, les systèmes individuels étant rares) auprès de ses adhérents metteurs sur le marché puis utilisée, pour financer tout ou partie de la gestion opérationnelle du traitement des déchets.

L’écocontribution peut être affichée sur le produit mis en vente (« écocontribution visible ») ou ne pas être affichée (« écocontribution invisible »). Son montant est généralement répercuté sur le consommateur final, qu’il soit un professionnel ou un particulier (consommateur/ménage). Elle n’est pas visible dans la filière des emballages ménagers donc les végétaux en pot ou les bouquets de fleurs contribuants n’ont pas à l’indiquer. Ainsi, le montant de l’écocontribution des emballages ménagers n’apparaît pas sur la facture du client (contrairement par exemple à la mention inscrite sur les factures d’achats d’appareils électroménagers ou de meubles).

En versant une écocontribution à un éco-organisme, les professionnels mandatent l’éco-organisme pour gérer leur « déchet » à leur place. La responsabilité légale de gestion des déchets qui repose sur le metteur en marché est ainsi transférée à l’éco-organisme, qui en garantit la mise en œuvre financière et opérationnelle.

A qui et comment l'écocontribution doit-elle être payée pour les emballages ménagers ?

L’écocontribution sur les emballages ménagers doit être versée chaque année par le metteur sur le marché à un éco-organisme de son choix parmi les trois agréés de la filière REP des emballages ménagers :

- ADELPHE (filiale de CITEO)

ou LEKO

Ces trois éco-organismes sont chargés de contribuer au financement de la collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers en coordonnant notamment l’ensemble des acteurs impliqués (citoyens, entreprises contributrices, collectivités, opérateurs de déchets et du recyclage…).

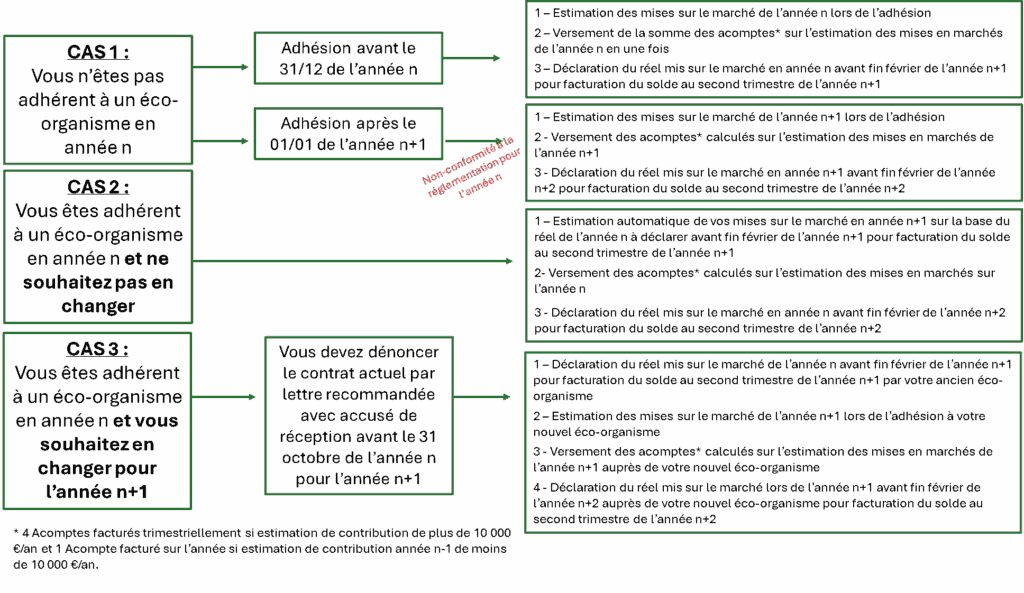

Plusieurs cas sont possibles pour les metteurs sur le marché concernés :

- Cas 1 : vous n’êtes pas adhérent à un éco-organisme et souhaitez le devenir

- Cas 2 : vous êtes adhérent à un éco-organisme et souhaitez en changer

- Cas 3 : vous êtes adhérent d’un éco-organisme et ne souhaitez pas en changer

Les impacts sur les modalités de déclaration et de contractualisation avec les éco-organismes sont les suivants :

Vous trouverez en annexe à la fin de la présente page, une proposition de lettre type de résiliation.

L'écocontribution est-elle rétroactive ?

Depuis l’arrêté du 5 mai 2017, le principe de rétroactivité sur les 3 dernières années n’est plus appliqué sur la déclaration des emballages ménagers mis sur le marché. Ainsi, les nouveaux clients de CITEO, ADELPHE ou LEKO doivent déclarer les mises en marché à partir de l’année d’adhésion.

Concrètement, si vous adhérez en 2025, une estimation de vos mises sur le marché sera effectuée lors de votre adhésion pour établir des acomptes et votre première déclaration sur les mises en marché réelles sera à effectuer début 2026 sur les produits horticoles (plantes en pot, bouquets de fleurs…) vendus en 2025. Le montant de l’éco-contribution à payer sera calculé avec le barème 2025.

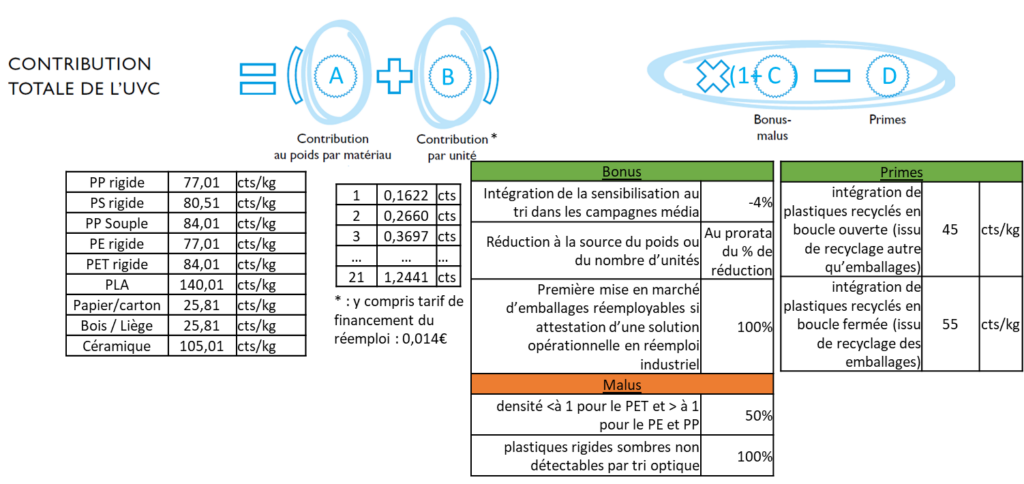

Comment est calculé le coût de l'écocontribution sur les emballages ménagers chez ADELPHE et CITEO en 2025 ?

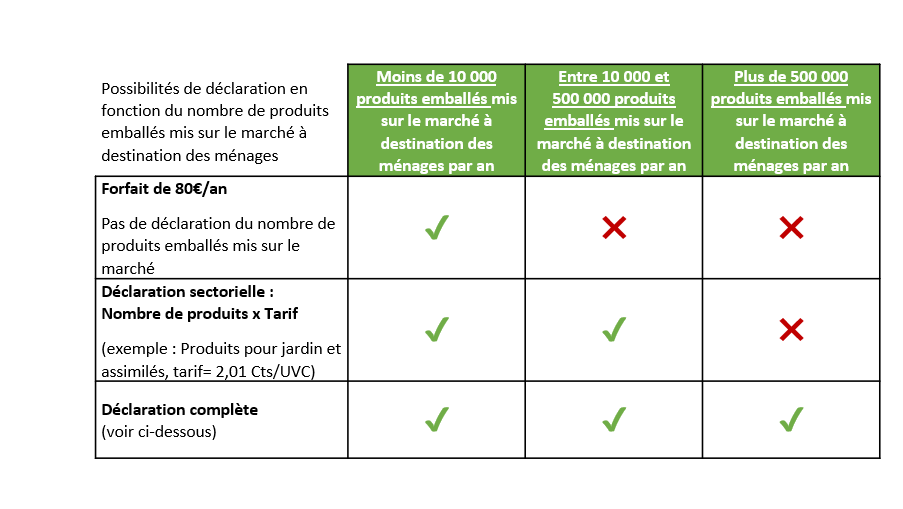

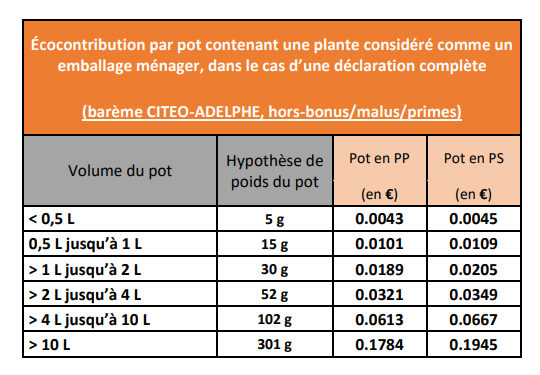

Chaque éco-organisme agréé pour la filière REP des emballages ménagers a son propre barème. ADELPHE étant une filiale de CITEO, leurs barèmes sont communs. Ainsi vous trouverez ci-après la présentation des principes de fonctionnement du barème 2025 CITEO-ADELPHE.

Pour les végétaux en pot, il est à noter que le tarif pour la déclaration simplifiée a augmenté, passant de 1,72 Ct€/UVC en 2024 à 2,01 Ct€/UVC en 2025.

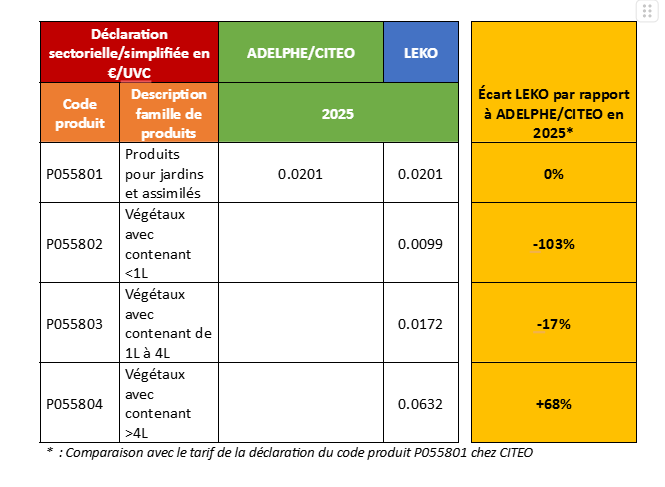

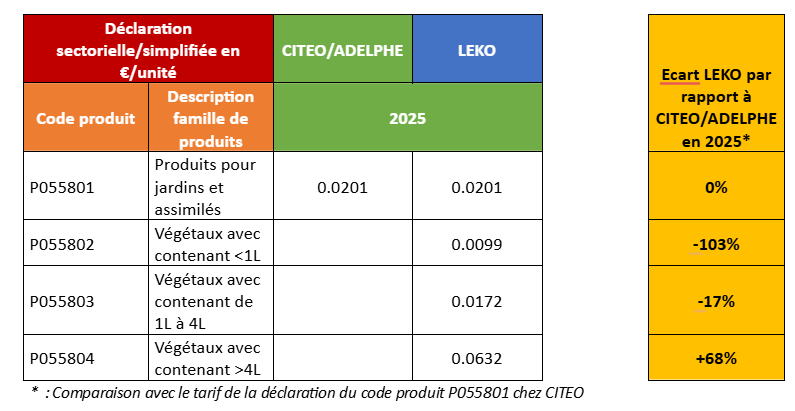

En fonction des caractéristiques des emballages que vous utilisez lors de la mise en marché des végétaux en pot, il est possible que la déclaration simplifiée, qui est plus simple et plus rapide, soit néanmoins moins avantageuse financièrement que la déclaration complète.Important : l’apparition dans le barème 2025 de LEKO d’une catégorisation spécifique par volume de pot est clairement bénéfique pour les professionnels du végétal : le tarif CITEO/ADELPHE est plus élevé que le tarif LEKO pour les 2 catégories les plus importantes en volume/nombre (contenants <1L et de 1L à 4L) :

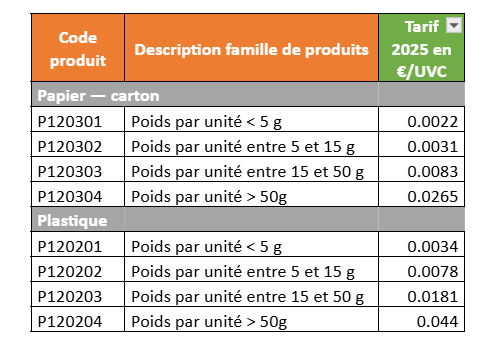

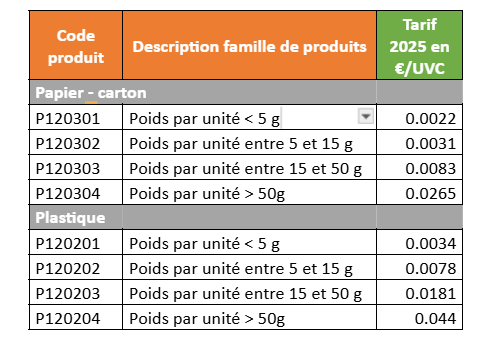

Concernant les bouquets de fleurs, le tarif ADELPHE/CITEO s’appliquant pour la déclaration sectorielle est celui des « emballages de service et d’expédition » :

En fonction des codes produits, le tarif a évolué entre +7% et +36% entre 2024 et 2025.

DECLARATION COMPLETE CHEZ ADELPHE et CITEO

Le fonctionnement

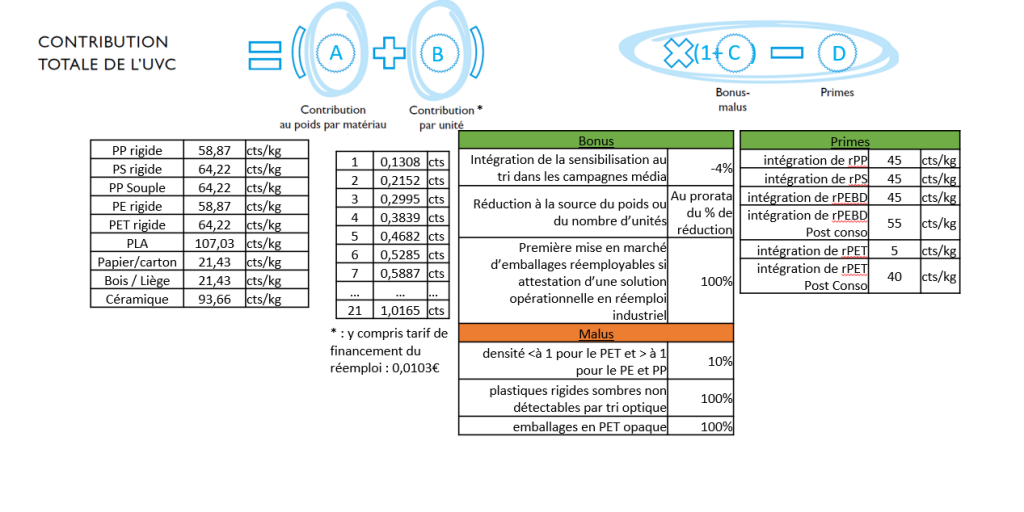

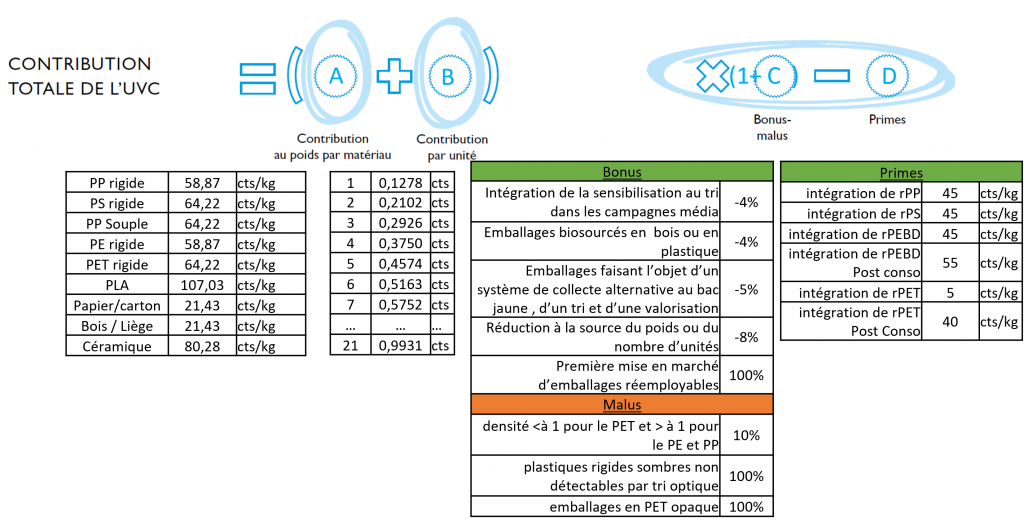

Le fonctionnement de la déclaration complète par UVC est le suivant :

Remarque : seuls les éléments potentiellement applicables aux pots horticoles et aux bouquets de fleurs ont été indiqués dans les tarifs ci-dessus. Les éléments complets de la déclaration sont disponibles auprès de CITEO ou d’ADELPHE.

La contribution par unité prend en compte le nombre d’unités d’emballage dont est composé votre emballage. Une unité d’emballage est définie comme « un composant de l’emballage qui peut être séparé du produit lors de sa consommation ou de son utilisation par le ménage ». Ainsi, le chromo est une unité d’emballage et le pot horticole une seconde. A noter qu’une étiquette collée sur le pot ne pouvant pas être séparée du pot ne sera pas considérée comme une unité d’emballage distincte.Il est à noter que l’évolution des tarifs de contribution entre 2024 et 2025 est importante :

- Augmentation des tarifs au poids de +40% pour le PP et +10% pour le PS

- Augmentation du tarif à l’UVC de +21%

- Diminution de la prime à l’incorporation de rPS de -55Cts/kg en 2024 à -45Cts/kg en 2025

- Maintien du tarif de prime pour utilisation du rPP à -45Cts/kg

L’augmentation du tarif au poids est la plus impactante, mais le maintien de la prime à l’incorporation de PP recyclé la rend moins impactante qu’en 2024. Avec ce nouveau barème, il a été constaté chez certains professionnels des augmentations conséquentes de la contribution totale.

Ces évolutions correspondent à l’augmentation des objectifs environnementaux et des missions supportées par la filière REP « emballages ménagers », et par conséquent des charges financières jugées nécessaires pour les atteindre/assumer.Les éco-modulations proposées par ADELPHE et CITEO :

Primes

Il est intéressant de noter que l’impact de la prime à l’utilisation de plastiques recyclés diminue le montant des contributions à verser à l’éco-organisme. Cette prime se calcule sur le pourcentage de matière issue du recyclage. Par exemple, un pot de 37g contenant 75% de matière recyclée dans sa composition se verra attribuer une prime de 0,037 kg x 75% x 0,45€/kg = 1,249 centimes d’euro. Par ailleurs, pour les matières PS, PE et PP, l’origine post consommation ou post industrielle du plastique recyclé n’a pas d’impact sur le montant de la prime.

Pour pouvoir bénéficier de la prime, les matériaux doivent être recyclés conformément à l’arrêté du 7 décembre 2023, à savoir à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. De même, ils doivent être collectés, triés et recyclés de manière équivalente à ce qui est demandé dans la réglementation française.

Malus

A contrario, la présence de noir de carbone dans les pots entraine leur non-détection par les centres de tri et donc un malus de 100% qui vient impacter fortement les coûts de la contribution.

Attention, il est important d’avoir en tête que les emballages soumis à un malus ne peuvent pas bénéficier de bonus mais peuvent bénéficier des primes.Bonus

– Emballages réemployables

Un bonus de -100% sur la première mise en marché d’emballages réemployables existe, à condition de justifier d’une solution opérationnelle efficace de réemploi industriel. VALHOR et ses fédérations professionnelles échangent depuis plusieurs mois avec les éco-organismes pour permettre aux horticulteurs et pépiniéristes réemployant les pots usagés ramenés par leurs clients d’accéder à ce bonus.– Actions de sensibilisation

Le bonus de -4% pour intégration de la sensibilisation au tri dans les campagnes média est accordé sur la contribution totale de l’UVC pour la diffusion d’un message d’information sur le tri tel qu’une règle de tri dans le cadre d’une campagne TV/radio (minimum de 300 GRP* – indicateur de pression publicitaire), affichage (minimum de 1 000 GRP*), presse (minimum de 150 GRP*) ou sur support digital avec achat d’espace (campagne couvrant minimum 20 % de la population française de 18 ans et +).

*Les indicateurs GRP permettent d’évaluer l’efficacité d’une campagne publicitaire en mesurant combien de fois une annonce a été vue par un public cible. Ces indicateurs de pression publicitaire sont calculés en multipliant le pourcentage d’audience exposée par le nombre de passages de la publicité. Ainsi en TV un GRP 300 = 50 (50% du taux de couverture de la cible) x 6 (répétions de l’écran publicitaire sur cette cible). Au vu de cette cible, il est possible de réaliser une campagne média locale avec les indicateurs GRP requis pour le bonus Off Pack de 4%. Cependant, la faisabilité dépendra de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de stations de télévision ou de radio locales, le budget de la campagne, la portée géographique souhaitée, le créneau horaire, la fréquence et la durée de la diffusion. De plus, la présence de médias locaux varie d’une région à l’autre.– Réduction

En cas de réduction à la source du poids de l’emballage, le metteur en marché peut prétendre à un bonus d’un montant équivalent au pourcentage de réduction du poids de l’emballage (uniquement pour la première année de mise en marché).

Le bonus est non cumulatif si plusieurs actions de réduction à la source sont mises en œuvre sur une même UVC.

Les UVC soumises à un malus perturbateur (exemple : présence de noir de carbone empêchant la détection) ne peuvent pas bénéficier d’un bonus réduction à la source.Comparaison de l’éco-contribution pour 2 types de pots horticoles

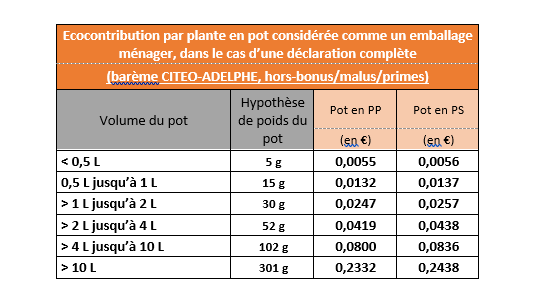

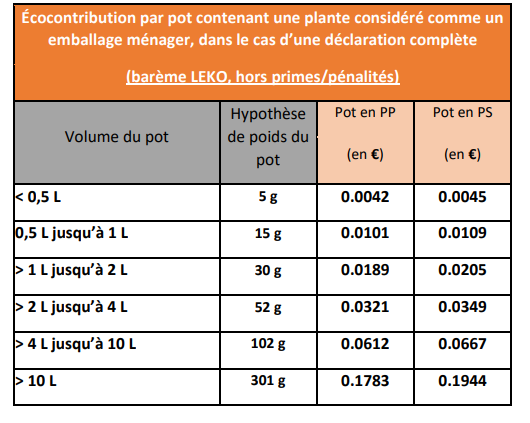

Sur la base de ce barème 2025 a été calculé, pour deux types de pots horticoles en plastique, les montants des écocontributions unitaires (hors bonus/malus/primes/pénalités) :

A noter l’évolution tarifaire de la contribution au poids de +40% pour le PP et +10% pour le PS entre 2024 et 2025. Elle correspond à l’augmentation des objectifs environnementaux et des missions supportées par la filière REP « emballages ménagers », et par conséquent des charges financières jugées nécessaires pour les atteindre/assumer.

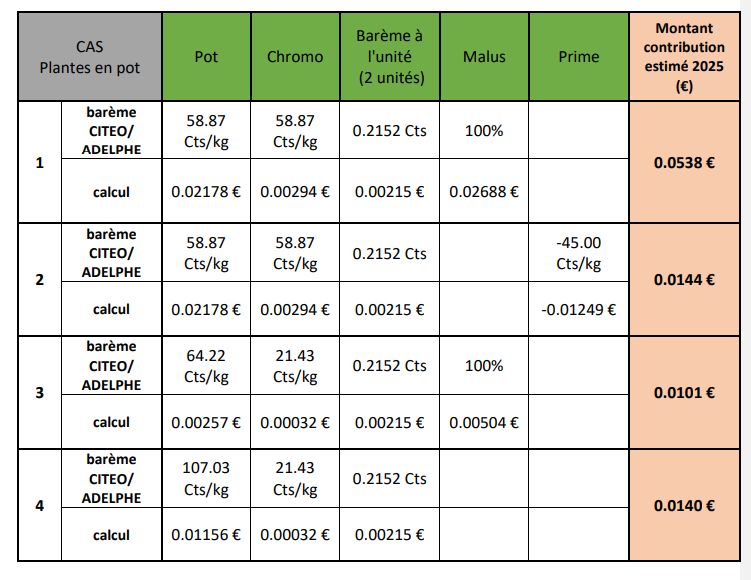

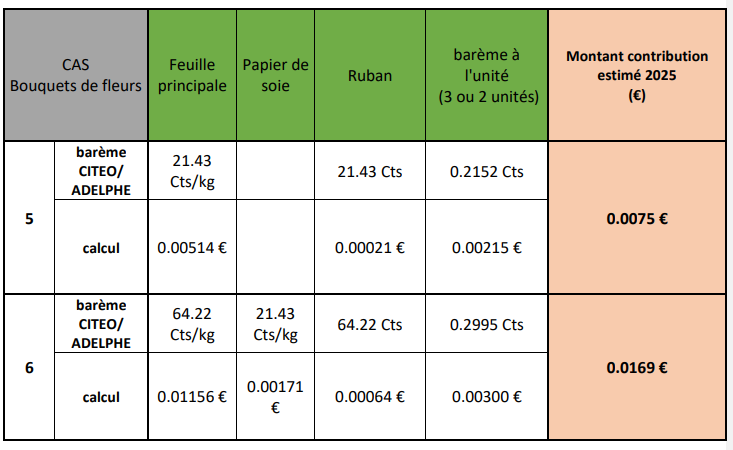

EXEMPLES DE CALCUL DANS LE CADRE D’UNE DÉCLARATION COMPLÈTE PAR UVC À CITEO OU ADELPHE :

Prenons le cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène recyclé à 75%, qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique) et accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes. La démarche de calcul de l’écocontribution pour cette UVC est détaillée ci-dessous.

Contribution de base :

Contribution au poids par matériaux :

• Poids du pot en PP de 37 grammes x montant de la contribution pour le PP de 58.87 Cts/kg => 0,02178 €

• Poids du chromo PP de 5 grammes x montant de la contribution pour le PP de 58.87 Cts/kg => 0,00294 €>Total 1 : 0,02473 euro

Contribution au nombre d’unités :

L’emballage est ici composé de deux unités (pot + chromo).

Total 2 : Le tarif à appliquer est donc de 0,002152 euro.> Contribution de base = 0,02473+0,002152= 0,02688 €

Bonus/Malus :

Les bonus et malus viennent en modulation de la contribution de base

Dans le cas présent, l’utilisation du noir de carbone abouti à un malus de +100% sur la contribution de base.

> Malus = 100% x 0,02688 = 0,02688 €Primes :

Les primes viennent en déduction des montants avancés ci-dessus. Dans le cas présent, avec 75% de polypropylène recyclé, l’emballage peut prétendre à une prime de :

> Prime : 75% x 0,037 x -0,45 = -0,01249 €Contribution totale de l’UVC :

La contribution totale de l’UVC est la somme des 3 éléments ci-dessus.

Contribution de base + bonus/malus – primes = 0,02688 + 0,02688 – 0,01249 = 0,04127 €Contribution totale de l’UVC = 0,04127 €

D’autres exemples de calculs pour des plantes en pot ou des bouquets de fleurs :

- Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène vierge (PP) qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes.

- Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène (PP) marron (détectable par tri optique) contenant 75 % de matière recyclée, accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes. Remarque : ce type de contenant est celui encouragé par VALHOR car il respecte la charte d’engagement pour une éco-conception des poteries horticoles plastiques favorisant leur recyclage signée à IPM Essen en janvier 2023 avec 8 fabricants de pots.

- Cas d’une plante vendue dans un godet en polystyrène (PS) pesant 4 grammes qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en carton recyclé pesant 1,5 gramme

- Cas d’une plante vendue dans un pot plastique biosourcé en acide polylactique (PLA) de 10,8 grammes détectable par tri optique, accompagnée d’un chromo en carton recyclé de 1,5 gramme

- Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier kraft recyclé de 24 grammes avec un ruban en raphia de 1g

- Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier plastique polypropylène souple de 18 grammes avec un papier de soie de 8g et un ruban bolduc en polypropylène souple de 1g

Remarque : les primes pour l’utilisation de matière recyclée ne concernent que les matières plastiques, le recours à des emballages en papier ou carton recyclé ne génère pas de prime.

Comment est calculé le coût de l'écocontribution sur les emballages ménagers chez ADELPHE et CITEO en 2026 ?

Chaque éco-organisme agréé pour la filière REP des emballages ménagers a son propre barème. ADELPHE étant une filiale de CITEO, leurs barèmes sont communs. Ainsi vous trouverez ci-après la présentation des principes de fonctionnement du barème 2026 CITEO-ADELPHE.

A noter que le tarif du forfait est passé de 80 € à 110€ en 2026 soit une augmentation de + 38%.

Pour les végétaux en pot, il est à noter que le tarif de la déclaration simplifiée a évolué grâce aux négociations menées par VALHOR, passant de 2,01 Ct€/UVC en 2025 à 1,38 Ct€/UVC en 2026.En fonction des caractéristiques des emballages que vous utilisez lors de la mise en marché des végétaux en pot, il est possible que la déclaration simplifiée, qui est plus simple et plus rapide, soit néanmoins moins avantageuse financièrement que la déclaration complète. Nous vous conseillons donc de faire les simulations sur l’outil de déclaration afin de faire le meilleur choix pour vous.

DECLARATION COMPLETE CHEZ ADELPHE ET CITEO

Le fonctionnement de la déclaration complète par UVC est le suivant :

Remarque : seuls les éléments applicables aux pots horticoles et aux bouquets de fleurs ont été indiqués dans les tarifs ci-dessus. Les éléments complets de la déclaration sont disponibles auprès de CITEO ou d’ADELPHE.

La contribution par unité prend en compte le nombre d’unités d’emballage dont est composé votre emballage. Une unité d’emballage est définie comme « un composant de l’emballage qui peut être séparé du produit lors de sa consommation ou de son utilisation par le ménage ». Ainsi, le chromo est une unité d’emballage et le pot horticole une seconde. A noter qu’une étiquette collée sur le pot ne pouvant pas être séparée du pot ne sera pas considérée comme une unité d’emballage distincte.Il est à noter que l’évolution des tarifs de contribution entre 2025 et 2026 est importante :

- Augmentation des tarifs au poids de +31% pour le PP et +25% pour le PS

- Augmentation du tarif à l’UVC de +24%

L’augmentation du tarif au poids est la plus impactante, mais le maintien de la prime à l’incorporation de PP recyclé la rend moins impactante qu’en 2025. Avec ce nouveau barème, il a été constaté chez certains professionnels des augmentations conséquentes de la contribution totale.

Ces évolutions correspondent à l’augmentation des objectifs environnementaux et des missions supportées par la filière REP « emballages ménagers », et par conséquent des charges financières jugées nécessaires pour les atteindre/assumer.

LES ECO-MODULATIONS PROPOSEES PAR ADELPHE ET CITEO :

PRIMES

Les conditions d’accès et les montants des primes pour utilisation de plastiques recyclés ne dépendent plus de la matière recyclée mais uniquement de son origine emballages ou non emballages.

Pour pouvoir bénéficier de la prime, les matériaux doivent être recyclés conformément à l’arrêté du 7 décembre 2023, à savoir à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. De même, ils doivent être collectés, triés et recyclés de manière équivalente à ce qui est demandé dans la réglementation française.A noter que depuis cette année, la prime pour intégration de matières post-consommation issues du recyclage ne se cumule plus aux malus de perturbateurs de recyclage.

MALUS

A contrario, la présence de noir de carbone dans les pots entraine leur non-détection par les centres de tri et donc un malus de 100% qui vient impacter fortement les coûts de la contribution.

Attention, il est important d’avoir en tête que les emballages soumis à un malus ne peuvent pas bénéficier de bonus mais peuvent bénéficier des primes.BONUS

– Emballages réemployables

Un bonus de 100% sur la première mise en marché d’emballages réemployables existe, à condition de justifier d’une solution opérationnelle efficace de réemploi industriel. VALHOR et ses fédérations professionnelles échangent depuis plusieurs mois avec les éco-organismes pour permettre aux horticulteurs et pépiniéristes réemployant les pots usagés ramenés par leurs clients d’accéder à ce bonus.– Actions de sensibilisation

Le bonus de -4% pour intégration de la sensibilisation au tri dans les campagnes média est accordé sur la contribution totale de l’UVC pour la diffusion d’un message d’information sur le tri tel qu’une règle de tri dans le cadre d’une campagne TV/radio (minimum de 275 GRP* – indicateur de pression publicitaire et être visible au moins 3 secondes), affichage (minimum de 1 000 GRP*), presse (minimum de 150 GRP*).*Les indicateurs GRP permettent d’évaluer l’efficacité d’une campagne publicitaire en mesurant combien de fois une annonce a été vue par un public cible. Ces indicateurs de pression publicitaire sont calculés en multipliant le pourcentage d’audience exposée par le nombre de passages de la publicité. Ainsi en TV un GRP 300 = 50 (50% du taux de couverture de la cible) x 6 (répétions de l’écran publicitaire sur cette cible). Au vu de cette cible, il est possible de réaliser une campagne média locale avec les indicateurs GRP requis pour le bonus Off Pack de 4%. Cependant, la faisabilité dépendra de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de stations de télévision ou de radio locales, le budget de la campagne, la portée géographique souhaitée, le créneau horaire, la fréquence et la durée de la diffusion. De plus, la présence de médias locaux varie d’une région à l’autre.

– Réduction

En cas de réduction à la source du poids de l’emballage, le metteur en marché peut prétendre à un bonus d’un montant équivalent au pourcentage de réduction du poids de l’emballage (uniquement pour la première année de mise en marché).Le bonus est non cumulatif si plusieurs actions de réduction à la source sont mises en œuvre sur une même UVC.

Les UVC soumises à un malus perturbateur (exemple : présence de noir de carbone empêchant la détection) ne peuvent pas bénéficier d’un bonus réduction à la source.COMPARAISON DE L’ECO-CONTRIBUTION POUR 2 TYPES DE POTS HORTICOLES (hors bonus/malus/primes/pénalités) :

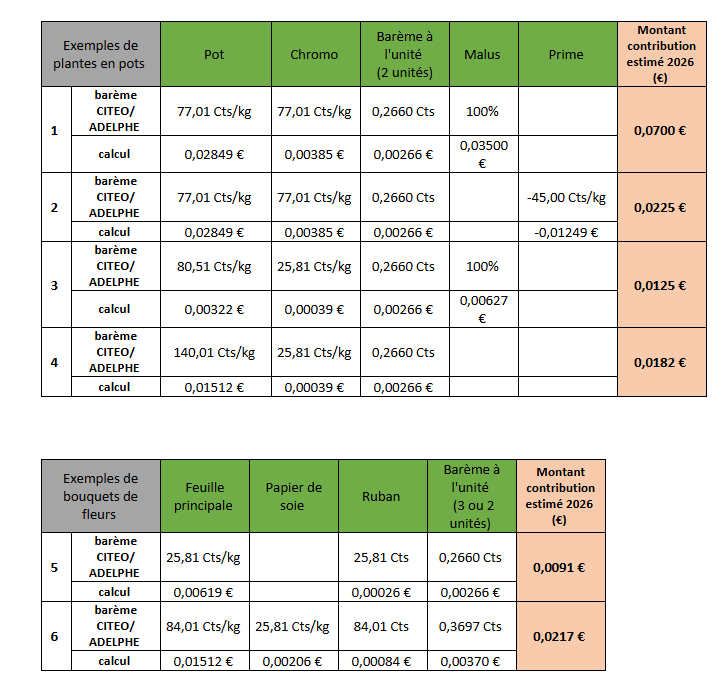

EXEMPLES DE CALCUL DANS LE CADRE D’UNE DÉCLARATION COMPLÈTE PAR UVC À CITEO OU ADELPHE :

Prenons le cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène recyclé à 75%, qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique) et accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes. La démarche de calcul de l’écocontribution pour cette UVC est détaillée ci-dessous.

Contribution de base :

Contribution au poids par matériaux :

• Poids du pot en PP de 37 grammes x montant de la contribution pour le PP de 77.01 Cts/kg => 0,02849 €

• Poids du chromo PP de 5 grammes x montant de la contribution pour le PP de 77.01 Cts/kg => 0,00385 €>Total 1 : 0,03234 euro

Contribution au nombre d’unités :

L’emballage est ici composé de deux unités (pot + chromo).

Total 2 : Le tarif à appliquer est donc de 0,00266 euro.

> Contribution de base = 0,03234 +0,00266 = 0,0350 €

Bonus/Malus :

Les bonus et malus viennent en modulation de la contribution de base.

Dans le cas présent, l’utilisation du noir de carbone abouti à un malus de +100% sur la contribution de base.

> Malus = 100% x 0,0350 = 0,0350 €Primes :

Depuis cette année, la prime ne peut plus se cumuler avec un malus sur l’utilisation de noir de carbone. Il n’est donc plus possible d’avoir accès à cette prime dans cet exemple.

Contribution totale de l’UVC :

La contribution totale de l’UVC est la somme des 3 éléments ci-dessus.

Contribution de base + bonus/malus – primes = 0,035 + 0,035 = 0,070 €

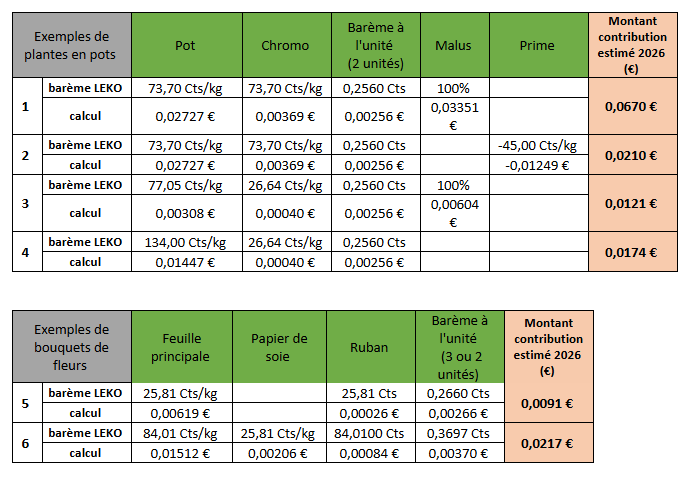

Contribution totale de l’UVC = 0,070 €D’AUTRES EXEMPLES DE CALCULS POUR DES PLANTES EN POT OU DES BOUQUETS DE FLEURS :

1. Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène vierge (PP) qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes.

2. Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène (PP) marron (détectable par tri optique) contenant 75 % de matière recyclée, accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes. Remarque : ce type de contenant est celui encouragé par VALHOR car il respecte la charte d’engagement pour une éco-conception des poteries horticoles plastiques favorisant leur recyclage signée à IPM Essen en janvier 2023 avec 8 fabricants de pots.

3. Cas d’une plante vendue dans un godet en polystyrène (PS) pesant 4 grammes qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en carton recyclé pesant 1,5 gramme

4. Cas d’une plante vendue dans un pot plastique biosourcé en acide polylactique (PLA) de 10,8 grammes détectable par tri optique, accompagnée d’un chromo en carton recyclé de 1,5 gramme

5. Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier kraft recyclé de 24 grammes avec un ruban en raphia de 1 g

6. Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier plastique polypropylène souple de 18 grammes avec un papier de soie de 8g et un ruban bolduc en polypropylène souple de 1g

Remarque : les primes pour l’utilisation de matière recyclée ne concernent que les matières plastiques, le recours à des emballages en papier ou carton recyclé ne génère pas de prime.

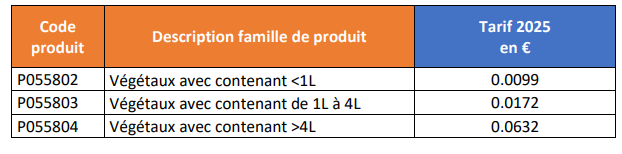

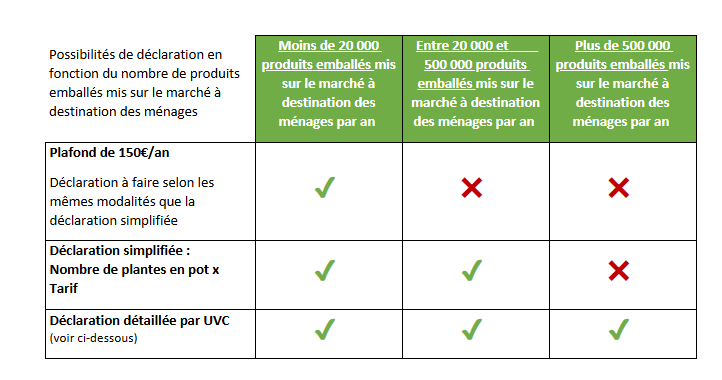

Comment est calculé le coût de l'écocontribution sur les emballages ménagers chez LEKO en 2025 ?

Chaque éco-organisme agréé pour la filière REP des emballages ménagers a son propre barème.

Vous trouverez ci-après la présentation des principes de fonctionnement du barème 2025 de LEKO.

Il est à noter l’impossibilité dans le barème LEKO d’avoir recours à une déclaration forfaitaire pour les metteurs en marché de moins de 20 000 plantes. La déclaration doit se faire sur la base d’une déclaration simplifiée qui sera plafonnée à 150€/an.

En fonction des caractéristiques des emballages que vous utilisez lors de la mise en marché des plantes en pots, il est possible que la déclaration sectorielle soit moins avantageuse au niveau économique que la déclaration complète.

DECLARATION SIMPLIFIEE CHEZ LEKO

Végétaux en pot :

Suite à des discussions avec LEKO, l’éco-organisme a ajouté dans son barème 2025 (pour la déclaration simplifiée) trois catégories spécifiques pour les végétaux vendus en pot, proposées par VALHOR et ses fédérations :

L’apparition dans le barème 2025 de LEKO d’une catégorisation spécifique par volume de pot est clairement bénéfique pour les professionnels du végétal : le tarif LEKO est moins élevé que le tarif ADELPHE/CITEO pour les 2 catégories les plus importantes en volume/nombre (contenants <1L et de 1L à 4L) :

Bouquets de fleurs :

Concernant les bouquets de fleurs, le tarif s’appliquant chez LEKO pour la déclaration simplifiée est celui des « emballages de service et d’expédition » :

En fonction des codes produits, le tarif a évolué entre +7% et +36% entre 2024 et 2025.

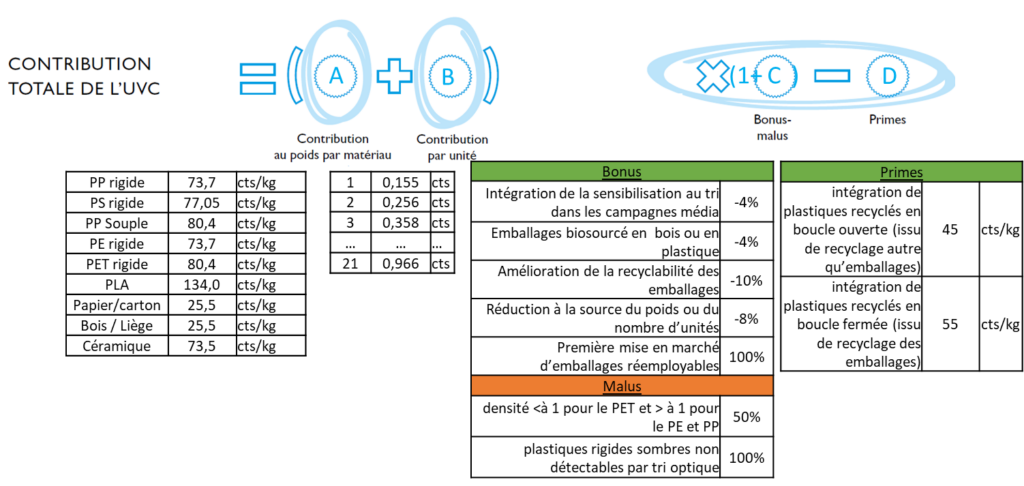

DECLARATION DETAILLEE PAR UVC CHEZ LEKO

La formule de calcul est identique quel que soit l’éco-organisme :

Remarque : seuls les éléments potentiellement applicables aux pots horticoles et aux emballages de bouquets de fleurs ont été indiqués dans les tarifs ci-dessus. Les éléments complets de la déclaration sont disponibles auprès de LEKO. Les tarifs de contribution au poids sont les mêmes chez LEKO que chez ADELPHE et CITEO.

La contribution par unité prend en compte le nombre d’unités d’emballage dont est composé votre emballage. Une unité d’emballage est définie comme « un composant de l’emballage qui peut être séparé du produit lors de sa consommation ou de son utilisation par le ménage ». Ainsi, le chromo est une unité d’emballage, le tuteur une deuxième et le pot une troisième. À noter qu’une étiquette collée sur le pot et ne pouvant pas être séparée du pot ne sera pas considérée comme une unité d’emballage à part.

Il est à noter que l’évolution des tarifs de contribution entre 2024 et 2025 est importante :

- Augmentation des tarifs au poids de +40% pour le PP et +10% pour le PS

- Augmentation du tarif à l’UVC de +21%

- Diminution de la prime à l’incorporation de rPS de -55Cts/kg en 2024 à -45Cts/kg en 2025

- Maintien du tarif de prime pour utilisation du rPP à -45Cts/kg

Avec ce nouveau barème, il a été constaté chez certains professionnels des augmentations conséquentes de la contribution totale.

Ces évolutions correspondent à l’augmentation des objectifs environnementaux et des missions supportées par la filière REP « emballages ménagers », et par conséquent des charges financières jugées nécessaires pour les atteindre/assumer.Les éco-modulations proposées par LEKO :

LES PRIMES

-4 % sur la contribution totale de l’UVC pour des campagnes de sensibilisation au geste de tri.

Cette prime est accordée sur la contribution totale de l’UVC pour les actions de sensibilisation au geste de tri suivantes : TV / Radio (300 GRP* minimum), affichage (1000 GRP* minimum), presse (150 GRP* minimum), support digital avec achat d’espace (minimum 20% de la cible choisie avec un minimum de 20 millions « d’impressions » = nombre d’occasions de voir la campagne).

* Les indicateurs GRP permettent d’évaluer l’efficacité d’une campagne publicitaire en mesurant combien de fois une annonce a été vue par un public cible. Ces indicateurs de pression publicitaire sont calculés en multipliant le pourcentage d’audience exposée par le nombre de passages de la publicité. Ainsi en TV un GRP 300 = 50 (50% du taux de couverture de la cible) x 6 (répétitions de l’écran publicitaire sur cette cible). Au vu de cette cible, il est possible de réaliser une campagne média locale avec les indicateurs GRP requis pour le bonus Off Pack de 4%. Cependant, la faisabilité dépendra de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de stations de télévision ou de radio locales, le budget de la campagne, la portée géographique souhaitée, le créneau horaire, la fréquence et la durée de la diffusion. De plus, la présence de médias locaux varie d’une région à l’autre…

Les emballages soumis à un malus perturbateur ne peuvent pas bénéficier d’un bonus sur la sensibilisation.

-8 % sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée en cas de réduction à la source du poids ou du nombre d’unités la première année de mise en marché.

Si plusieurs actions de réduction à la source sont mises en œuvre sur une même UVC, la prime est cumulative.

Les emballages soumis à une pénalité ne peuvent pas bénéficier de cette prime « Réduction à la source ».

-100% sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée pour les emballages réemployables (pour un usage identique).

Les emballages destinés à être réemployés/remplis de nouveau par un producteur sont éligibles à cette prime, mais une logistique de retour des emballages vides sur des sites de production en vue de leur réemploi doit être opérante et mise en place par ou pour le compte du producteur.

Pour bénéficier de cette prime « Emballages réemployables », le producteur devra fournir les documents justificatifs au moment de la déclaration annuelle de mise en marché.

-4 % sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée pour les emballages biosourcés en bois ou en plastique.

Pour le bois : les emballages doivent être fabriqués à partir de bois issu de forêts gérées durablement (FSC ou PEFC).

Pour le plastique : les emballages éligibles doivent être fabriqués en majorité à partir de résines biosourcées. Ils doivent être recyclables dans les filières actuelles de recyclage en mélange avec les mêmes résines d’origine fossile.

Enfin, très accessible pour les pots horticoles, la prime pour intégration de matière issue du recyclage est accordée aux emballages en plastique qui incorporent au moins 10% de matières plastiques issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux. Le montant de la prime est déterminé en fonction de la quantité en masse de matières incorporées issues du recyclage.

Cette prime « Incorporation de matières plastiques recyclées » est accessible même si l’emballage est soumis à une pénalité. Pour pouvoir bénéficier de la prime, les matériaux doivent être recyclés conformément à l’arrêté du 7 décembre 2023, à savoir à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. De même, ils doivent être collectés, triés et recyclés de manière équivalente à ce qui est demandé dans la réglementation française.

LES PÉNALITÉS

Majoration de 10 % pour les emballages plastiques rigides si la densité est >1 pour le PE et le PP et <1 pour le PET.

Majoration de 100 % pour les emballages en plastique rigide sombres, non détectables par tri optique (notamment contenant du noir de carbone).

Majoration de 100% pour les emballages en papier ou carton contenant des impressions avec des encres fabriquées avec ajout d’huiles minérales.

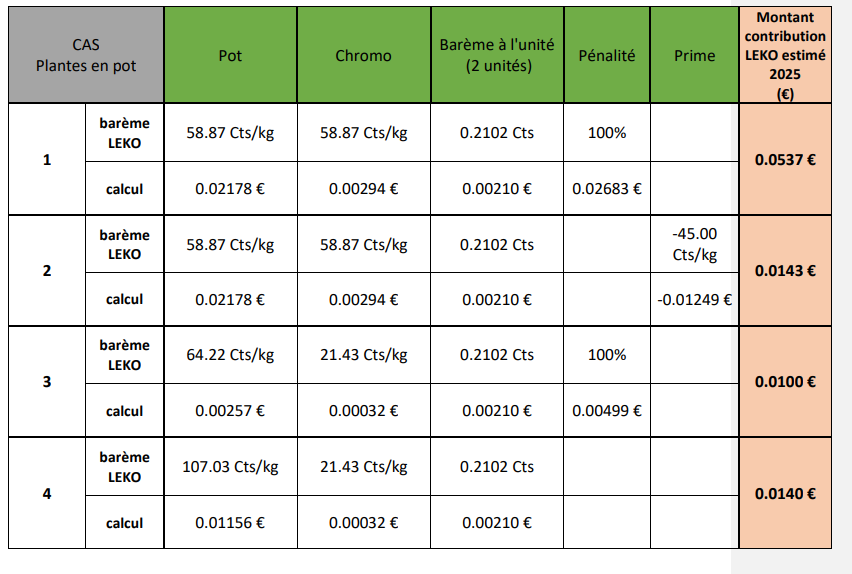

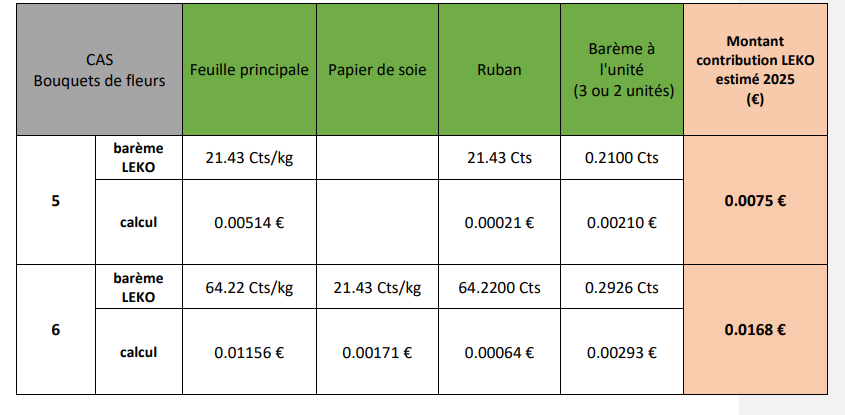

Exemples de calcul dans le cadre d’une déclaration complète à LEKO :

D’autres exemples :

- Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène vierge (PP) qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes.

- Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène (PP) marron (détectable par tri optique) contenant 75 % de matière recyclée, accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes. Remarque : ce type de contenant est celui encouragé par VALHOR car il respecte la charte d’engagement pour une éco-conception des poteries horticoles plastiques favorisant leur recyclage signée à IPM Essen en janvier 2023 avec 8 fabricants de pots.

- Cas d’une plante vendue dans un godet en polystyrène (PS) pesant 4 grammes qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en carton pesant 1,5 gramme

- Cas d’une plante vendue dans un pot plastique biosourcé en acide polylactique (PLA) de 10,8 grammes détectable par tri optique, accompagnée d’un chromo en carton recyclé de 1,5 gramme

- Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier kraft recyclé de 24 grammes avec un ruban en raphia de 1g

- Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier plastique polypropylène souple de 18 grammes avec un papier de soie de 8g et un ruban bolduc en polypropylène souple de 1g

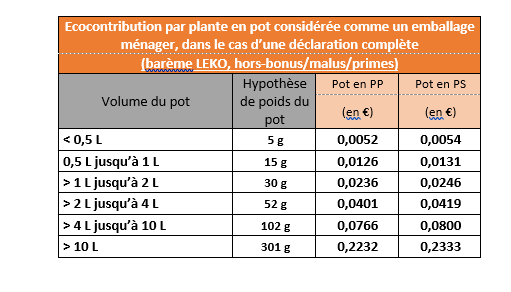

Comment est calculé le coût de l'écocontribution sur les emballages ménagers chez LEKO en 2026 ?

Chaque éco-organisme agréé pour la filière REP des emballages ménagers a son propre barème.

Vous trouverez ci-après la présentation des principes de fonctionnement du barème 2026 de LEKO.

Il est à noter l’impossibilité dans le barème LEKO d’avoir recours à une déclaration forfaitaire pour les metteurs en marché de moins de 20 000 plantes. La déclaration doit se faire sur la base d’une déclaration simplifiée qui sera plafonnée à 150€/an.

En fonction des caractéristiques des emballages que vous utilisez lors de la mise en marché des plantes en pots, il est possible que la déclaration sectorielle soit moins avantageuse au niveau économique que la déclaration complète.DECLARATION DETAILLEE PAR UVC CHEZ LEKO

Remarque : seuls les éléments potentiellement applicables aux pots horticoles et aux emballages de bouquets de fleurs ont été indiqués dans les tarifs ci-dessus. Les éléments complets de la déclaration sont disponibles auprès de LEKO. Les tarifs de contribution au poids sont les mêmes chez LEKO que chez ADELPHE et CITEO.

La contribution par unité prend en compte le nombre d’unités d’emballage dont est composé votre emballage. Une unité d’emballage est définie comme « un composant de l’emballage qui peut être séparé du produit lors de sa consommation ou de son utilisation par le ménage ». Ainsi, le chromo est une unité d’emballage, le tuteur une deuxième et le pot une troisième.À noter qu’une étiquette collée sur le pot et ne pouvant pas être séparée du pot ne sera pas considérée comme une unité d’emballage à part.

Il est à noter que l’évolution des tarifs de contribution entre 2024 et 2025 est importante :

- Augmentation des tarifs au poids de +25% pour le PP et +20% pour le PS

- Augmentation du tarif à l’UVC de +22%

Avec ce nouveau barème, il a été constaté chez certains professionnels des augmentations conséquentes de la contribution totale.

Ces évolutions correspondent à l’augmentation des objectifs environnementaux et des missions supportées par la filière REP « emballages ménagers », et par conséquent des charges financières jugées nécessaires pour les atteindre/assumer.LES ECO-MODULATIONS PROPOSEES PAR LEKO :

LES PRIMES

-4 % sur la contribution totale de l’UVC pour des campagnes de sensibilisation au geste de tri.

Cette prime est accordée sur la contribution totale de l’UVC pour les actions de sensibilisation au geste de tri suivantes : TV / Radio (300 GRP* minimum), affichage (1000 GRP* minimum), presse (150 GRP* minimum), support digital avec achat d’espace (minimum 20% de la cible choisie avec un minimum de 20 millions « d’impressions » = nombre d’occasions de voir la campagne).* Les indicateurs GRP permettent d’évaluer l’efficacité d’une campagne publicitaire en mesurant combien de fois une annonce a été vue par un public cible. Ces indicateurs de pression publicitaire sont calculés en multipliant le pourcentage d’audience exposée par le nombre de passages de la publicité. Ainsi en TV un GRP 300 = 50 (50% du taux de couverture de la cible) x 6 (répétitions de l’écran publicitaire sur cette cible). Au vu de cette cible, il est possible de réaliser une campagne média locale avec les indicateurs GRP requis pour le bonus Off Pack de 4%.

Cependant, la faisabilité dépendra de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de stations de télévision ou de radio locales, le budget de la campagne, la portée géographique souhaitée, le créneau horaire, la fréquence et la durée de la diffusion. De plus, la présence de médias locaux varie d’une région à l’autre…

Les emballages soumis à un malus perturbateur ne peuvent pas bénéficier d’un bonus sur la sensibilisation.

-8 % sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée en cas de réduction à la source du poids ou du nombre d’unités la première année de mise en marché.

Si plusieurs actions de réduction à la source sont mises en œuvre sur une même UVC, la prime est cumulative.

Les emballages soumis à une pénalité ne peuvent pas bénéficier de cette prime « Réduction à la source ».-100% sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée pour les emballages réemployables (pour un usage identique).

Les emballages destinés à être réemployés/remplis de nouveau par un producteur sont éligibles à cette prime, mais une logistique de retour des emballages vides sur des sites de production en vue de leur réemploi doit être opérante et mise en place par ou pour le compte du producteur.

Pour bénéficier de cette prime « Emballages réemployables », le producteur devra fournir les documents justificatifs au moment de la déclaration annuelle de mise en marché.

-4 % sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée pour les emballages biosourcés en bois ou en plastique.

Pour le bois : les emballages doivent être fabriqués à partir de bois issu de forêts gérées durablement (FSC ou PEFC).

Pour le plastique : les emballages éligibles doivent être fabriqués en majorité à partir de résines biosourcées. Ils doivent être recyclables dans les filières actuelles de recyclage en mélange avec les mêmes résines d’origine fossile.Enfin, très accessible pour les pots horticoles, la prime pour intégration de matière issue du recyclage est accordée aux emballages en plastique. Le montant de la prime est déterminé en fonction de la quantité en masse de matières incorporées issues du recyclage.

Cette prime « Incorporation de matières plastiques recyclées » est accessible même si l’emballage est soumis à une pénalité. Pour pouvoir bénéficier de la prime, les matériaux doivent être recyclés conformément à l’arrêté du 7 décembre 2023, à savoir à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. De même, ils doivent être collectés, triés et recyclés de manière équivalente à ce qui est demandé dans la réglementation française.

LES PÉNALITÉS

Majoration de 50 % pour les emballages plastiques rigides si la densité est >1 pour le PE et le PP et <1 pour le PET.

Majoration de 100 % pour les emballages en plastique rigide sombres, non détectables par tri optique (notamment contenant du noir de carbone).Exemples de calcul dans le cadre d’une déclaration complète à Leko

D’autres exemples :

1. Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène vierge (PP) qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes.

2. Cas d’une plante conditionnée dans un pot de 3 litres pesant 37 grammes en polypropylène (PP) marron (détectable par tri optique) contenant 75 % de matière recyclée, accompagnée d’un chromo en polypropylène vierge pesant 5 grammes. Remarque : ce type de contenant est celui encouragé par VALHOR car il respecte la charte d’engagement pour une éco-conception des poteries horticoles plastiques favorisant leur recyclage signée à IPM Essen en janvier 2023 avec 8 fabricants de pots.

3. Cas d’une plante vendue dans un godet en polystyrène (PS) pesant 4 grammes qui contient du noir de carbone (non détectable par tri optique), accompagnée d’un chromo en carton pesant 1,5 gramme

4. Cas d’une plante vendue dans un pot plastique biosourcé en acide polylactique (PLA) de 10,8 grammes détectable par tri optique, accompagnée d’un chromo en carton recyclé de 1,5 gramme

5. Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier kraft recyclé de 24 grammes avec un ruban en raphia de 1 g

6. Cas d’un bouquet de fleurs vendu emballé dans un papier plastique polypropylène souple de 18 grammes avec un papier de soie de 8 g et un ruban bolduc en polypropylène souple de 1 g

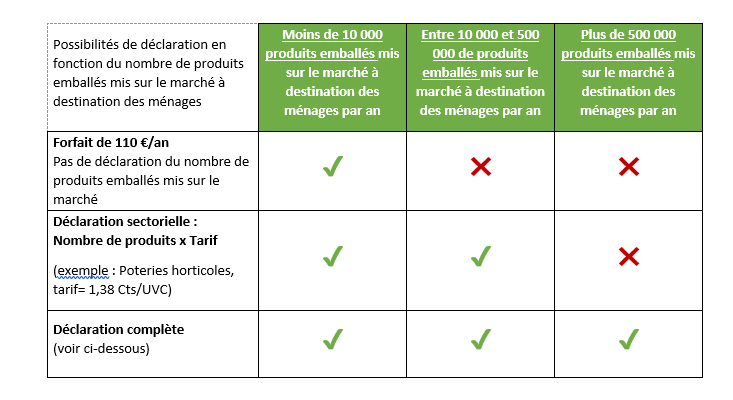

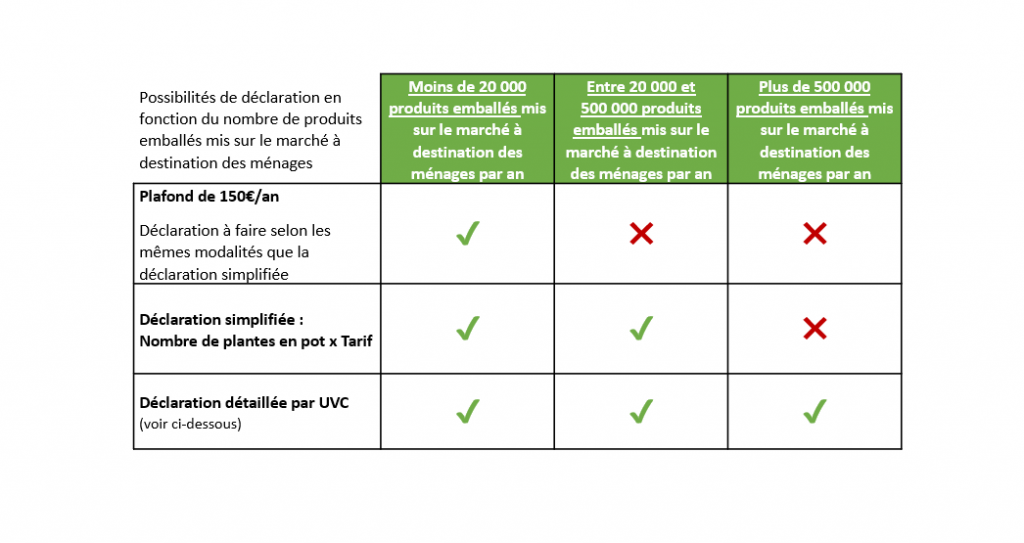

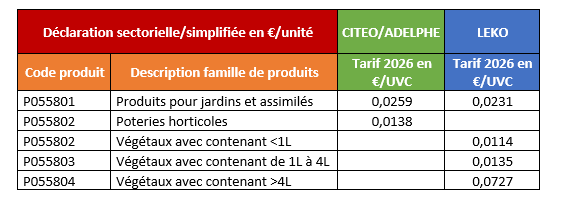

Quelles sont les simplifications de déclaration obtenues par VALHOR ?

NOUVEAUX TARIFS

À la suite de négociations menées par VALHOR, CITEO- ADELPHE et LEKO ont pris en compte la demande de VALHOR en créant, pour la déclaration simplifiée accessible si vous mettez en marché moins de 500 000 plantes par an, une ou plusieurs catégories spécifiques présentant des tarifs plus avantageux. Le montant de contribution devient ainsi plus cohérent par rapport au poids réel moyen des poteries horticoles.

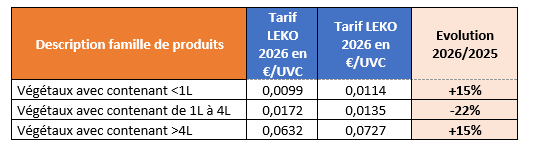

Important : les négociations menées par VALHOR ont permis d’avoir accès à 3 tarifs en fonction des volumes de pots dans la déclaration simplifiée de LEKO et un unique dans la déclaration sectorielle de CITEO :

Pour les végétaux en pot, il est à noter que le tarif de la déclaration simplifiée chez CITEO a évolué grâce aux négociations menées par VALHOR, passant de 2,01 Ct€/UVC en 2025 à 1,38 Ct€/UVC en 2026.

Pour LEKO, ce tarif adapté était déjà en place en 2025 et a été maintenu avec les évolutions suivantes :

En fonction des caractéristiques des emballages que vous utilisez lors de la mise en marché des végétaux en pot, il est possible que la déclaration simplifiée, qui est plus simple et plus rapide, mais néanmoins moins avantageuse financièrement que la déclaration complète. Nous vous conseillons donc de faire les simulations sur l’outil de déclaration afin de faire le meilleur choix pour vous.

SIMPLIFICATIONS DES DECLARATIONS OBLIGATOIRE SI PLUS DE 500 000 UVC PAR AN MIS SUR LE MARCHE

A l’occasion de nombreux échanges avec les éco-organismes en charge de la filière REP « emballages ménagers », VALHOR a fait valoir certaines particularités du secteur du végétal :

- Grande diversité des contenants utilisés au sein d‘une même entreprise ;

- Les poteries utilisées par les producteurs peuvent être achetées plusieurs années avant la commercialisation ;

- Pour les végétaux importés, les informations relatives à la composition des emballages (matériau, % de matières recyclées, poids…) ne sont pas connues des entreprises françaises.

Ainsi, VALHOR a fait valoir qu’il était parfois impossible pour un professionnel du végétal de disposer des différents éléments permettant d’effectuer la déclaration par UVC chez CITEO ou par matériau chez LEKO (obligatoire si vous mettez plus de 500 000 plantes par an sur le marché). Face à ce constat admis par les éco-organismes, plusieurs simplifications de déclaration ont été obtenues :

Auprès de LEKO

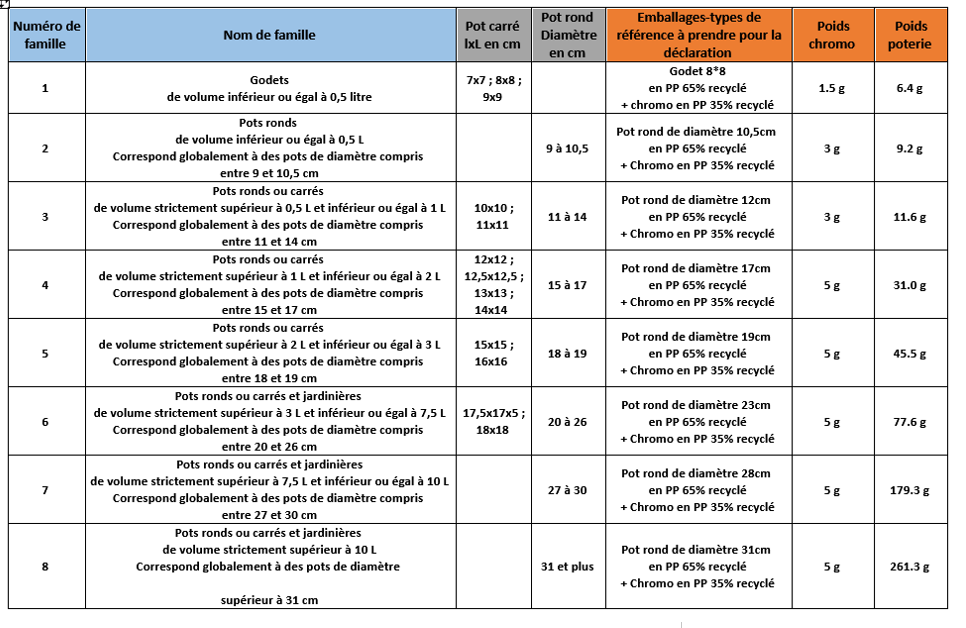

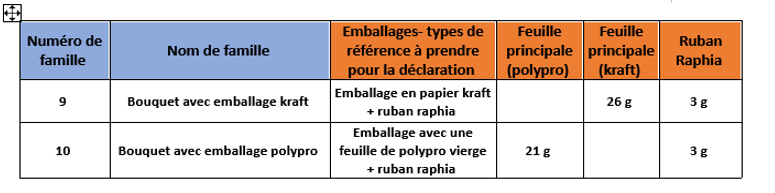

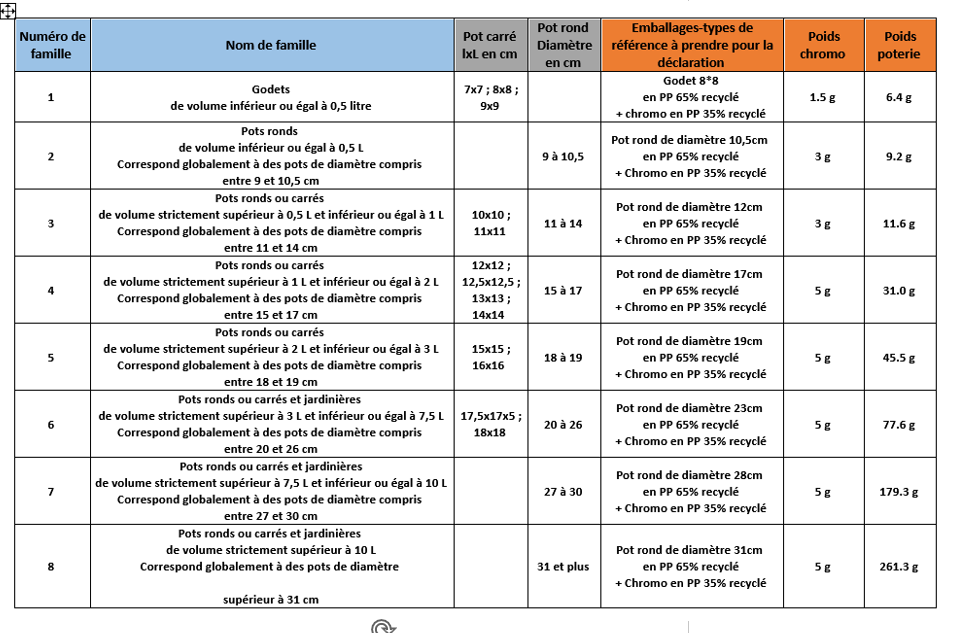

LEKO s’est engagé auprès de VALHOR à intégrer dans son guide de la déclaration 2025 (publication attendue pour fin novembre 2025) la possibilité d’utiliser des familles d’emballages-types proposées par VALHOR pour la déclaration par matériau. Ainsi, sans connaître les compositions exactes de vos emballages, mais en connaissant le litrage du pot, le diamètre du pot ou le type principal d’emballages pour la fleuristerie, il vous sera possible d’utiliser les emballages-types présentés dans la grille ci-dessous pour effectuer votre déclaration :

Auprès de CITEO/Adelphe

Pour la simplification des déclarations, CITEO/Adelphe a souhaité que les déclarants puissent s’appuyer sur un audit de la méthodologie employée par VALHOR pour aboutir aux différentes familles de produits et emballages-types. Cet audit a été réalisé fin 2024-début 2025 pour VALHOR par PRAXIAM, cabinet assermenté par l’AFNOR, . Ses résultats sont positifs pour les poteries horticoles et quelques réserves ont été formulées pour les emballages-types de la fleuristerie (des travaux complémentaires sont en cours pour les lever).

CITEO et Adelphe n’ayant pas exprimé de réserves sur les résultats de l’audit, vous pouvez donc déclarer selon les emballages types présentés ci-dessous en l’absence de connaissance des compositions exactes de vos emballages (mais en connaissant le litrage et le diamètre du pot) et vous appuyer sur les résultats de l’audit PRAXIAM en cas de contrôle.

Concernant les emballages de la fleuristerie, la FAFF travaille actuellement avec VALHOR à la redéfinition des emballages types et des poids correspondants. Nous actualiserons ce volet de la FAQ dès que ces travaux complémentaires auront été finalisés.

Les plantes en pot destinées à l'export doivent-elles faire l'objet d'une déclaration et du versement d'une écocontribution auprès d'un éco-organisme ?

Les emballages ménagers qui ne sont pas mis sur le marché français ne doivent pas être déclarés auprès d’ADELPHE, CITEO ou LEKO et ne doivent pas contribuer à la filière REP “emballages ménagers” française.

Les entreprises françaises qui exportent des végétaux à l’étranger doivent en revanche se renseigner sur la réglementation en vigueur dans chaque pays et s’y conformer.

"Info-tri" à apposer sur les emballages ménagers et papiers graphiques : quels éléments doivent apparaître ?

L‘article L.541-9-3 du code de l’environnement, créé par la loi AGEC, et le décret n°2021-835 du 29/06/2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur précisent que les produits sous filière REP doivent présenter sur l’emballage du produit ou sur son étiquette une signalétique permettant d’informer le consommateur que l’emballage fait l’objet de règles de tri. Cette signalétique a été appelée par l’ADEME « Triman ».

La loi précise que ce logo Triman doit être accompagné d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Les éco-organismes ont donc défini leur propre marquage pour faciliter le geste de tri du consommateur, validé par l’Etat, qu’il est obligatoire d’apposer en plus du logo Triman : « l’info-tri ».

Le logo « Point vert », qui attestait de la contribution des professionnels au recyclage de leurs emballages et n’était plus obligatoire depuis 2017, est interdit d’apposition sur les emballages depuis le 01/01/2022. En effet, il a été estimé qu’il apportait de la confusion sur la règle de tri.

Plus de détails sont précisés dans la « Fiche Réflexe Info-tri » de CITEO, à télécharger plus bas.

Un guide d’utilisation de nouvelle info-tri ainsi que l’ensemble des déclinaisons du marquage au format vectorisé (fichiers illustrator) sont disponibles dans l’espace client des éco-organismes. Il vous faut être adhérent à ADELPHE, CITEO ou LEKO pour y avoir accès.

Pour toute question, voici les contacts :

- Adelphe : 0 809 108 108

- CITEO – Equipe Relation Clients : 0 808 80 00 50 ou clients.emballages@citeo.com

- LEKO : contact@leko-organisme.fr

Info-tri : les informations de CITEO

Sur le site de CITEO, on trouve les informations suivantes :

A partir de quand la nouvelle info-tri doit-elle figurer sur les emballages ménagers ?

Le cadre réglementaire prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, et au plus tard le 9 mars 2023, le nouveau marquage « info-tri » devra apparaître obligatoirement sur les emballages ménagers et papiers graphiques.

1/ Que l’emballage ait été fabriqué avant le 9 septembre 2022 ;

2/ Et que celui qui emballe le produit ait pris possession de cet emballage avant le 9 mars 2023, qu’il ait ou non rempli cet emballage.Cette règle s’applique à tous les emballages, qu’ils aient été fabriqués en France ou à l’étranger.

Pour les pots fabriqués depuis le 9 septembre 2022 et achetés après le 9 mars 2023, VALHOR a conduit les actions suivantes afin d’adapter au mieux l’application de la réglementation pour les professionnels du végétal :

- Le cabinet du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT), M. Christophe Béchu, s’est montré compréhensif et ouvert à la problématique soulevée par VALHOR lors d’un rendez-vous le 2 février 2023. Si le cabinet n’a pu accéder à la demande de VALHOR de reporter l’application de la nouvelle info-tri au 1ᵉʳ janvier 2024 pour les pots horticoles, chromos et étiquettes, il a indiqué qu’il comprenait parfaitement les contraintes de la profession et que les éventuels contrôles à venir sur le respect de l’apposition de l’info-tri en tiendraient compte. Cette position a confirmé celle déjà obtenue par VALHOR en mai 2022 de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), administration compétente du MTECT, qui avait informé l’Interprofession que la politique de contrôle de l’application de la nouvelle info-tri pourra tenir compte en 2022 et 2023 des situations particulières, en l’occurrence celle des professionnels de la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

- Parallèlement,des travaux communs ont été engagés par VALHOR avec CITEO et ADELPHE – éco-organismes en charge de la filière REP “emballages ménagers” – et l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) – association représentative des collectivités chargées de collecter les emballages ménagers. Une charte nationale visant à favoriser en 2023 et 2024 l’éco-conception, la collecte et le recyclage des pots horticoles ménagers a été signée en juin 2023, afin d’améliorer l’impact environnemental de ces emballages sur tout le territoire.

- Enfin, devant les difficultés récurrentes des professionnels du végétal pour identifier quels pots horticoles considérés comme des emballages ménagers sont vraiment concernés par les nouvelles consignes de tri, VALHOR a sollicité CITEO pour avoir une aide sur cette identification.

Entretemps, l’Interprofession continuera à répondre aux questions qui lui sont adressées par ses ressortissants sur le sujet de la REP « emballages ménagers » et de la nouvelle « info-tri » à travers la mise à jour de la présente Foire aux questions (FAQ) sur son site internet.

J'ai lu que la Commission Européenne attaquait le Triman et l'info-tri, dois-je quand même modifier mes étiquettes et chromos ?

La Commission européenne a ouvert le 15 février 2023 une procédure d’infraction juridique contre la France, estimant que le marquage Triman et l’info-tri qui doivent être apposés sur les emballages ménagers :

- Entravent la libre circulation des marchandises sur le territoire européen ;

- Ont des effets contre-productifs sur l’environnement ;

- Entraînent une augmentation des besoins en matériaux pour un marquage supplémentaire et une production supplémentaire de déchets.

Cette procédure précontentieuse qualifiée de « recours en manquement » est une mise en demeure des pouvoirs publics français, qui avaient jusqu’au 15 avril 2023 pour répondre aux griefs qui leur étaient adressés.

Si les observations du gouvernement français ne s’avèrent pas convaincantes, la Commission européenne pourrait aller jusqu’à saisir la Cour de justice européenne pour constater le manquement et obliger la France à mettre fin sans délai aux nouvelles règles de tri.

Cette procédure, si elle se poursuit, devrait prendre plusieurs mois voire plusieurs années.

Suite à cette annonce, VALHOR a interrogé début 2023 CITEO sur la conduite à tenir par les professionnels du végétal. L’éco-organisme nous a, logiquement, répondu que les metteurs sur le marché d’emballages ménagers doivent continuer à se conformer à la réglementation française et à leurs obligations en matière de marquage des plantes en pot commercialisées.

Je souhaite appliquer l'info-tri sur les produits que je commercialise. Où puis-je me procurer les fichiers HD correspondants et les conditions d'utilisation de ces éléments graphiques ?

Seule l’adhésion à un des éco-organismes en charge de la filière REP des emballages ménagers permet d’avoir accès officiellement aux visuels des consignes de tri à apposer sur les produits dans le cadre de l’« info-tri ».

Vous devez donc contacter directement ADELPHE, CITEO ou LEKO pour obtenir ces visuels. Ces visuels peuvent être apposés sur les pots, étiquettes ou chromos que vous vendez sous votre/vos marque(s) propre(s) mais également sur ceux vendus sous marque de distributeur.

Pensez à interroger l’éco-organisme sur les implications de l’utilisation de l’ info-tri en termes de déclarations des plantes en pot mises sur le marché, du montant et des modalités de paiement de l’écocontribution par votre entreprise.

Plante en pot : sur quel support doit figurer l'info-tri ?

L’article L541-9-3 du Code de l’environnement indique que les éléments d’information « figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit ». Il est donc possible d’apposer l’info-tri sur le chromo, l’étiquette ou directement sur le pot.

Afin d’éviter de potentielles perturbations des procédés de recyclage ou une diminution de la qualité de la matière plastique recyclée, CITEO préconise que toute étiquette qui serait apposée sur le pot horticole puisse se détacher de l’emballage lors des étapes de recyclage. L’éco-organisme recommande donc d’utiliser un adhésif lavable à température ambiante.

Crédit Photo : SMACT

Exemples d’info-tri à apposer sur les végétaux commercialisés

Pour les produits de l’horticulture et des pépinières, de multiples éléments séparables peuvent servir à emballer les végétaux vendus aux consommateurs : godet, pot, barquette/clayette, chromo, étiquette, tuteur, piquet, clip, tringle, film polypro, papier kraft, etc.

Vous trouverez dans le document PDF du bloc « A télécharger » en bas de cette page des exemples d’info-tri validées par CITEO en juin 2023.

Quelques remarques complémentaires sur ces illustrations :

- Tous les éléments séparables à la consommation peuvent être représentés par des pictogrammes et du texte, par des pictogrammes seuls ou par du texte seul. Ainsi dans le cas n°3 le texte “BARQUETTE + ETIQUETTE + GODETS” pourrait être remplacé par 3 pictogrammes qui illustrent chacun des éléments constituant l’emballage.

- La mention d’information facultative “Séparez les éléments avant de trier” peut être apposée en bas à droite du cartouche info-tri. Par exemple, si un chromo en carton est accroché à un pot en polypropylène, il est utile de le préciser au consommateur, car ce sont deux matières différentes qui ne se recyclent pas de la même manière. Nous vous recommandons de l’utiliser lorsque cela est possible.

- Dans le cadre de mises en marché à la fois en France et à l’export, le cartouche info-tri doit obligatoirement être complété d’un onglet avec le signe “FR” en haut à gauche afin de signifier à l’ensemble des consommateurs susceptibles d’acheter le produit que la présente règle de tri n’est valable qu’en France. Si toutefois la règle de tri de l’emballage devait être identique dans les différents pays dans lesquels le produit est commercialisé, l’onglet “FR” peut être complété d’autres onglets porteurs des sigles des pays concernés. Par ailleurs, si un produit qui n’est commercialisé qu’en France comporte un onglet avec le signe “FR” cela ne sera pas pénalisé.

Pourquoi ce ne sont pas les fabricants de pots qui doivent gérer l'apposition de ces consignes de tri, à la place des producteurs ?

Les metteurs sur le marché de plantes en pot destinées aux ménages sont les contributeurs à l’éco-organisme (ADELPHE, CITEO ou LEKO) et doivent à ce titre être les donneurs d’ordre pour l’apposition de la nouvelle info-tri sur les pots, étiquettes ou chromos auprès de leurs fournisseurs.

Les fabricants de pots vendent non pas un « pot-emballage » (un pot qui emballe une plante et permet son transport et sa vente) mais un pot vide considéré comme un produit. Ils ne sont donc pas des metteurs sur le marché d’emballages ménagers. C’est à l’entreprise, metteur en marché du pot avec la plante, que revient la responsabilité de l’apposition de ces consignes de tri et donc le contrôle de sa bonne mise en œuvre. Elle doit passer ses commandes auprès de son fournisseur de pots, étiquettes, chromos, au regard de cette responsabilité.

Quels pots horticoles privilégier dès aujourd'hui pour les plants et plantes en pot vendus aux consommateurs ?

Il est important de rappeler que les pots horticoles répondent à des besoins variés : support de culture hors sol, protection des racines contre les UV, résistance aux manipulations (rempotage, distançage, arrosage) et au transport, support pour la vente des plantes, etc.

Chaque producteur est libre de choisir les pots les plus adaptés à ses besoins et à ceux de ses clients.

Cependant, pour permettre le recyclage des pots il est important de prendre en considération les quatre éléments et alternatives suivants.

LA COULEUR DU POT PLASTIQUE

Les pots noirs contiennent généralement du noir de carbone, pigment qui les empêche d’être détectés automatiquement par les machines à infrarouges dans la quasi-totalité des centres de tri et qui empêche donc leur recyclage.

L’enquête consommateurs « Les Français et l’écoconception des pots » menée par Kantar pour le compte de VALHOR en juillet 2022 a démontré le faible niveau d’appréciation de la couleur des pots dans les actes d’achat des consommateurs.

Ainsi, changer la couleur des pots qui emballent les plantes vendues aux consommateurs n’aura probablement pas d’impact sur les ventes, mais favorisera grandement la recyclabilité des poteries plastiques.

8 fabricants de pots se sont engagés aux côtés de l’interprofession en signant le 25 janvier 2023 au salon IPM à Essen une Charte d’engagement pour une écoconception des poteries horticoles plastiques favorisant leur recyclage. Cette charte volontaire et ambitieuse prévoit notamment l’arrêt de l’utilisation de noir de carbone dans les poteries vendues aux consommateurs à partir du 1er janvier 2024.

LA COMPOSITION DU POT PLASTIQUE

La quasi-totalité des pots horticoles utilisés par la filière du végétal sont en polypropylène (PP), une matière plastique résistante aux chocs, totalement et facilement recyclable.

Les pots, aujourd’hui, incorporent souvent des matières plastiques issues du recyclage. Elles sont à privilégier au maximum car elles ont un moindre impact environnemental par rapport à des matières vierges. VALHOR et les fabricants de pots se sont fixés un objectif ambitieux d’ici 2030 de 75 % minimum de matières issues du recyclage dans le plastique utilisé pour fabriquer les poteries horticoles.

Certains petits contenants comme les godets sont encore en polystyrène (PS), une matière très légère plus coûteuse à collecter et trier ; mais 8 fabricants de pots se sont engagés aux côtés de VALHOR pour cesser l’utilisation de ce plastique d’ici 2025 afin de ne pas perturber le recyclage des pots en polypropylène (PP).

Enfin, toujours pour garantir un recyclage maximal des poteries plastiques, il est important de veiller à recourir à des pots monomatériaux, c’est-à-dire composé d’un seul type de matière plastique.

LES AUTRES MATÉRIAUX QUE LE PLASTIQUE

De nombreuses alternatives aux pots en plastique existent et leur utilisation se développe au sein de la filière horticole française depuis les années 2000, en particulier pour les cultures courtes comme les plantes aromatiques, les plants de légumes et les plantes annuelles. Pour les végétaux de pépinière, cultivés sur une période longue et manipulés régulièrement (rempotage, distançage, transport, vente…), la résistance physique des pots doit être élevée et les alternatives au plastique ne sont pas toujours satisfaisantes.

Pots en fibres de bois, en carton, en balle de riz, en fibre de coco, en fumier, en paille, en tourbe, en résidus de graines de tournesol … Ces pots biosourcés peuvent être plantés avec le végétal et se dégradent dans le sol en quelques semaines à quelques mois, résolvant de facto le sujet de la gestion de fin de vie de l’emballage.

D’autres matières peuvent être employées, comme le PLA ou acide polylactique. Ce « bioplastique » est produit à partir d’amidon de maïs, de canne à sucre, de racines de tapioca ou de sucre de betterave. Selon les composants qu’il comporte, il est soit compostable dans une installation industrielle (et donc doit être collecté / norme NF EN 13432), soit compostable à domicile (norme NF T51-800). La France, au vu de son système de collecte de déchets, préconise d’utiliser des produits aptes au compostage domestique, dans le composteur des particuliers. Ces derniers sont néanmoins peu disponibles sur le marché.

LE DÉCHET GÉNÉRÉ

Le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas, l’Interprofession encourage les professionnels de la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage :

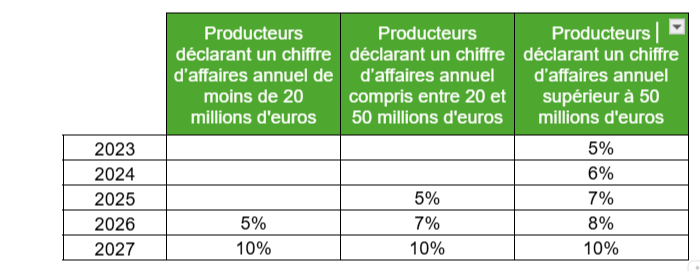

- à étudier les alternatives aux pots (mottes pressées, racines nues…)

- à développer le réemploi des pots horticoles (d’autant plus que les règlementations européenne et française sont dans une dynamique de développement du réemploi, avec notamment des objectifs de réemploi minimum des emballages dans les années à venir : 5% dès 2023 pour les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros, 5% en 2025 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 50 millions d’euros, 5% en 2026 pour les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros, et 10% pour toutes les entreprises en 2027).

En se basant sur les recommandations de l’institut technique ASTREDHOR et des stations expérimentales PLANETE Légumes Fleurs et Plantes, CATE et CDHR Centre Val de Loire d’une part, et sur l’expérience des professionnels membres de son groupe de travail « Eco-conception et recyclage des pots horticoles » d’autre part, VALHOR souhaite conduire en 2025 une analyse de cycle de vie indépendante pour certains contenants, afin de vérifier leurs impacts environnementaux, et est à la recherche de cofinancements. L’agence de la transition écologique (ADEME) soutient ce projet de filière en accompagnant l’Interprofession dans le déploiement d’une démarche « Premiers pas » d’écoconception simplifiée des pots horticoles.

Je vends des plantes dans des pots biosourcés, que dois-je faire ?

Certains producteurs proposent des gammes de végétaux destinés aux ménages dans des pots alternatifs au plastique vierge ou recyclé : fibres de bois, fibres de coco, carton, tourbe, compost de déchets verts, amidon de pomme de terre, bioplastique (PLA), etc.

Une très large majorité de Français s’est d’ailleurs déclarée prête à acheter des plantes en pot d’intérieur ou d’extérieur dans un pot biodégradable en juillet 2022 dans le cadre de l’étude Kantar “Les Français et l’écoconception des pots” pour VALHOR et FranceAgriMer .

Que faut-il faire pour ces contenants biosourcés ?

1/ Certaines plantes vendues aux consommateurs sont conditionnées à l’aide de matériaux non transformés chimiquement issus de ressources naturelles (pots en tourbe ou en fibres de bois, filets en jute, etc.), qui ne requièrent pas d’être enlevés lors de la mise en terre de la plante. Comme ce type de conditionnement « fait partie intégrante d’un produit, qu’il est nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie » et que « tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble » il ne répond donc pas à la définition d’un emballage ménager. Ainsi, ce type de conditionnement n’a pas à contribuer à la filière REP « emballages ménagers » et ne doit donc pas faire l’objet d’une déclaration à CITEO, ADELPHE ou LEKO.

2/ Certaines plantes vendues aux consommateurs sont conditionnées à l’aide de matériaux plastiques biosourcés. Pour ces matériaux, la réglementation française (article 13 de la loi AGEC) encadre l’information du consommateur :

-

- Seuls les produits et emballages en matière plastique compostable à domicile (home compost) peuvent être porteurs de la mention « compostable ». Les emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle (industrial compost) ne peuvent se prévaloir de leur caractère compostable.

- La mention « Ne pas jeter dans la nature » est obligatoire pour tous les produits et emballages plastiques compostables à domicile ou industriellement.

- Ainsi les plantes conditionnées à l’aide de matériaux plastiques biosourcés ne peuvent pas être plantées avec le pot et répondent à la définition d’un emballage ménager. A ce titre, elles doivent être déclarées à ADELPHE, CITEO ou LEKO et payer des écocontributions.

- Désormais tous les emballages ménagers, qu’ils soient recyclables ou non, doivent être porteur du Triman accolé à la nouvelle info-tri indiquant que les éléments d’emballage sont à déposer dans le bac de tri. Pour les emballages compostables à domicile, il est toutefois possible d’intégrer à l’info-tri la mention complémentaire « Également compostable à domicile » avec l’ajout de la mention obligatoire « Ne pas jeter dans la nature ».

-

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation ?

Des contrôles sur le respect par les metteurs en marché de plantes en pot de leurs obligations en matière de responsabilité élargie peuvent être menés par l’Etat. Ils s’appuient sur deux éléments :

- Le registre SYDEREP qui recense, via un numéro d’identifiant unique, les entreprises adhérentes d’un éco-organisme ;

- La DGCCRF qui peut diligenter des enquêtes sur les contrevenants.

Par ailleurs, les éco-organismes (dans notre cas CITEO, ADELPHE ou LEKO) doivent mettre en œuvre des procédures permettant d’identifier les producteurs de biens emballés qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de responsabilité élargie et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité. Puis, en cas d’échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l’Environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés, ainsi que l’ensemble des démarches réalisées (Article R541-120-1 du code de l’environnement).

Le Code de l’environnement définit dans son article L541-9-5 les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs.

Cet article indique qu’en cas d‘infraction constatée par le ministre de l’Environnement, l’entreprise mise en cause a 1 mois pour présenter un rapport en observations de manière écrite ou orale. Au regard de ces observations, le ministre de l’Environnement peut prononcer une amende administrative proportionnée à la gravité des faits reprochés, notamment au regard de :

- La quantité de biens emballés mise sur le marché (dans notre cas les plantes en pot)

- La durée du manquement à l’obligation de responsabilité élargie du producteur

- Les montants de contributions non payées

- Les coûts de gestion des déchets

Le montant maximum de cette amende pour une entreprise est de 7 500 € par unité. Le ministère peut également ajouter une astreinte journalière d’au maximum 20 000 € par jour.

Lorsqu’une entreprise contribue à un éco-organisme en charge d’une filière REP (dans notre cas CITEO, ADELPHE ou LEKO), ce dernier lui communique un numéro d’identifiant unique. Si une entreprise ne dispose pas de cet identifiant unique et qu’elle ne participe pas, via son éco-organisme, à l’obligation de déclaration à l’ADEME, alors elle encourt une amende administrative maximale de 30 000€.

Ainsi, avec un montant maximum de 7 500 €/plante vendue en pot + 20 000 €/jour d’astreinte + 30 000 € pour non-possession d’un numéro d’identifiant unique délivré par l’éco-organisme, le montant de l’amende peut être très élevé.

J’ai vu que le Parlement européen a adopté un règlement sur les emballages (PPWR) en janvier 2025. Quels en sont les impacts sur les pots ménagers ?

Le PPWR ou Packaging and Packaging Waste Regulation est un Règlement européen conçu pour harmoniser la gestion des emballages et améliorer le traitement des déchets d’emballage au sein des États membres de l’Union européenne. Il a été adopté définitivement le 19 décembre 2024 et a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025. Son entrée en vigueur dans les Etats membres doit se faire au plus tard le 12 août 2026.

Dans son Annexe 1, le PPWR présente une « Liste indicative des articles relevant de la définition des emballages » qui stipule : « Constituent un emballage : Les pots à fleurs et à plantes destinés à être utilisés uniquement pour la vente et le transport. » et « Ne constituent pas un emballage : Les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante ».

Plusieurs interprétations sont aujourd’hui possibles et la décision reviendra aux pouvoirs publics, chargés d’appliquer ce règlement.

Afin de clarifier la position de l’État vis-à-vis de ce point et d’anticiper les actions à mener, VALHOR a sollicité les services du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques.Dans l’attente de leur réponse et de l’application en France du PPWR, c’est la réglementation actuellement existante qui s’applique. Les professionnels du végétal doivent respecter leurs obligations en rejoignant la filière REP des emballages ménagers.

Quelles sont les obligations en matière de réemploi des emballages ?

Des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages en France ont été fixés au travers de la loi Anti- Gaspillage pour une Économie Circulaire (dite loi AGEC).

La France a ainsi choisi de se doter d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 10 % des emballages réemployés en 2027.